何以中国丨飞去来器的力学密码!吐鲁番这件文物不只是“狩猎神器”

飞去来器又叫木旋镖,顾名思义就是飞出去后会再飞回来。它曾是古代新疆人“搂草打兔子”的狩猎用具,也是他们“玩”投掷“项目”最具代表性的投掷器械。

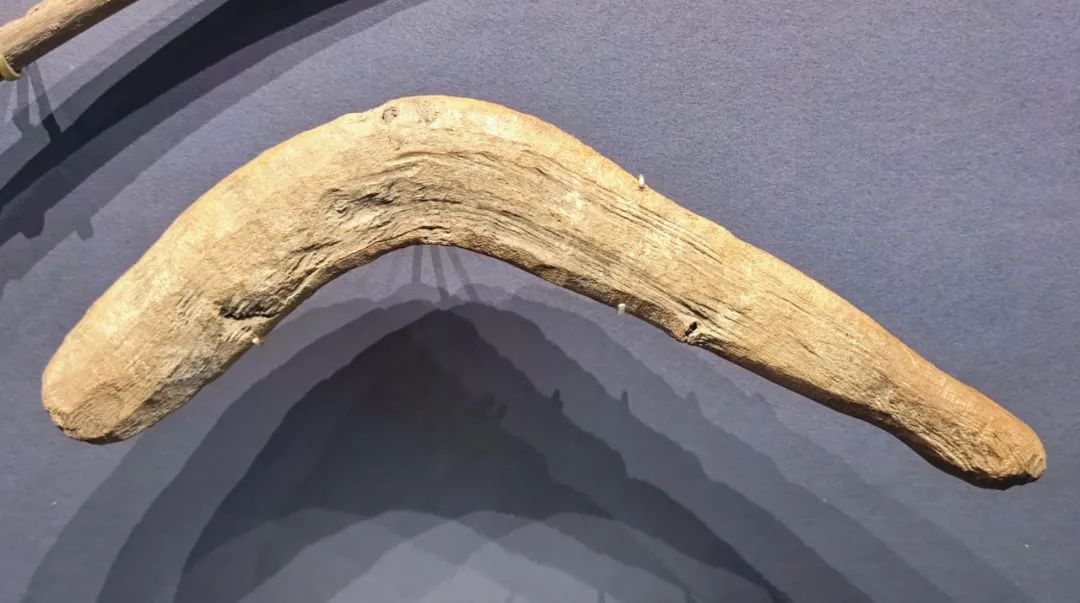

吐鲁番洋海墓地出土的飞去来器。通讯员 吕恩国供图

在吐鲁番、哈密等地墓葬中曾出土过近10件,距今3000年至2500年的“狩猎神器”,其木器外形有点像今天的曲棍球杆,长达45厘米,上部呈半圆形,夹角较大。一头粗,一头细,是古代居民就地取材,用自然弯曲的木头制成的。目前,它们分别馆藏于新疆博物馆和吐鲁番博物馆。

想象一下:2500年前,吐鲁番洋海墓地周边分布有草甸、草原、沼泽和湖泊,猎物穿行其间,古代居民便用这种木质“神器”进行打猎。是不是觉得“劳动是一切知识的源泉”这句话更有说服力了。2500年前的古人,或许不懂现代力学,但是他们却利用生活经验发明了这件饱含科学密码的“神器”。

这个看似简单的木制器具,制作和使用过程并不简单,不仅在制作上要遵循一定的原则,在投掷的时候还要有一定技巧。飞去来器出击打面大,如果人们把它抛出去,没有击中猎物,它会在空中绕一圈又回到狩猎人的身边。其中涉及牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(加速度定律)和牛顿第三定律(作用力与反作用力定律)以及流体力学等多方面的科学知识,这件“神器”彰显了古人的伟大智慧,让人叹为观止。

哈密市五堡墓地出土飞去来器。

如今,这些科学知识在航空航天、汽车工业、机器人设计等科技领域有广泛应用,承载着古人勇于实践的创造力,也为现代科技创新发展提供灵感。这种跨越时空的科技对话再次证明了:科技文明的每一次飞跃,都是站在历史巨人肩膀上的再出发。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑:马新玲

制图:李娜

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会